中國移動5G網絡讓野外實踐課從“千裡之外”變為“近在眼前”

“同學們,早上好!歡迎來到巴東野外綜合試驗場。”近日,在中國地質大學(武漢)巴東野外綜合試驗場,該校教育部長江三峽庫區地質災害研究中心熊承仁教授通過視頻與遠在千裡之外的留校同學打了一個招呼后,便帶領這些在教室中的學生與在試驗場的學生一起走進巴東野外綜合試驗場,身臨其境地給大家上了一堂生動的野外實踐課。

相距千裡的主校區和野外實踐基地。

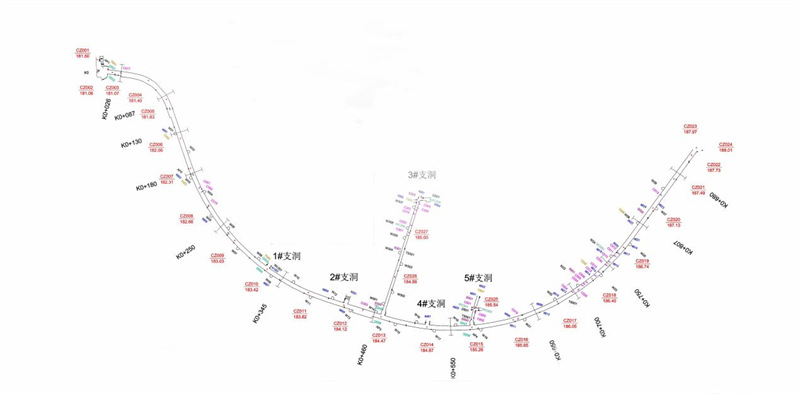

地大巴東大型野外綜合試驗場位於黃土坡滑坡區,是三峽地區體積最大、最具破壞性的滑坡之一。依托巴東大型野外綜合試驗場為主體,包括秭歸馬家溝野外試驗場、地質災害地球物理監測站以及覆蓋三峽庫區全境的流動監測點,建成了湖北巴東地質災害國家野外科學觀測研究站,並獲批教育部野外科學觀測研究站和湖北省野外科學觀測研究站,獲批進入國家野外科學觀測研究站序列。熊承仁表示,試驗場的每個隧洞和試驗洞都承擔著不同的科研任務,為解決相似條件下巨型涉水滑坡地質災害防治問題提供研究示范,也為整個三峽庫區地質災害特別是滑坡災害防控提供基礎性長期觀測資料。

巴東野外綜合試驗場隧洞群結構圖。

野外實踐課程現場。

據了解,中國移動在巴東野外綜合試驗場隧道群內建設了5G室內分布系統,通過網絡的多DNN無感分流組網方案,構建了靈活、可靠的全連接雙域專用網絡。5G用戶“不換卡、不換號、無感切換”,就可以隨時隨地、安全便捷地訪問互聯網和校園內網。現場學生通過手機或PC終端查看實景仿真引擎平台的巴東試驗場三維模型,在上課過程中漫游、觀察洞內的岩體和相關知識介紹。該方案改變了當前網絡的格局,構建靈活的、可擴展的、可靠的全連接專用網絡,充分發揮中國移動雲網融合和雲邊端協同優勢,在保証數據安全的前提下,拓展智慧園區應用的服務邊界與能力,打造端、網、雲一體的安全防護措施,提供符合國家等保標准的安全服務,保障數據的安全性。

現場的學生通過平板瀏覽巴東試驗場三維模型。

現場老師調試直錄播設備。

借助5G技術,地大留校學生通過手機或PC端訪問一體化教學平台和實景仿真引擎平台,與試驗場師生共同上了一堂野外實踐課程。5G網絡的高帶寬、高並發、低時延的特性讓千裡之外課堂上的學生,仿佛身臨其境地來到了巴東野外試驗場。他們通過一體化教,學平台實時進行實踐課程學習,並與現場的師生進行提問、交流互動,通過實景仿真引擎平台自由漫游近距離觀察隧道群內的基岩、滑帶和滑體。

暑期留校師生遠程參加野外實踐課程。

一體化教學平台(屏幕左邊)和實景仿真引擎平台(屏幕右邊)。

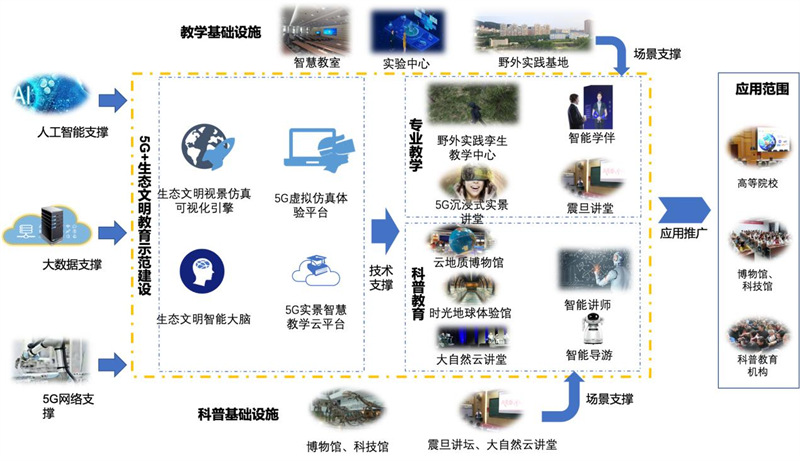

2021年底,中國地質大學(武漢)立足學科優勢和辦學積累,申報的“5G+生態文明教育示范建設”項目被工業和信息化部、教育部立項。項目以“美麗中國 宜居地球”建設為己任,依托5G傳輸高帶寬、低時延等技術,綜合運用物聯網、大數據、雲計算、人工智能、虛擬仿真等信息技術,搭建跨學科、跨時空、融合線上與線下的一體化教學平台、實景仿真引擎和智慧大腦系統,解決傳統教育場景中因網絡延時、交互不便等原因造成線下優勢教育資源利用不充分、線上教學效果不佳等痛點,為5G場景下開展生態文明教育提供示范和應用平台,助推生態文明建設。

5G+生態文明教育建設總體架構。

本次野外實踐教學由中國地質大學(武漢)學校辦公室和信息化工作辦公室牽頭,教育部長江三峽庫區地質災害研究中心提供教學資源,中國移動湖北分公司提供網絡保障,科大訊飛及中科星圖等公司提供教育教學支撐平台。中國地質大學(武漢)信息化工作辦公室副主任李琪說:“本次野外實踐互動教學展現了‘5G+生態文明教育示范建設’項目的建設成果,對建成的雙域專網、一體化教學平台和實景仿真引擎做了聯動與測試,充分展現了項目組前期工作的成果。”

5G+野外實踐互動教學技術架構。

中國地質大學(武漢)有校級、院級實習基地200多個,依托自建實驗中心、實習基地、大學生創新基地和校企共建產學研基地,構建了包括實驗、實習、學生課外科技活動三個部分,涵蓋認識實習、教學實習、生產實習、畢業實習四個層次的“橫三縱四”多維度本科專業教育實踐教學體系。中國地質大學(武漢)黨委副書記王林清表示:“學校高度重視信息技術對教育教學的革命性影響,把教育信息化建設納入學校事業發展整體戰略,本次野外實踐互動教學通過5G網絡、人工智能、虛擬化等技術將野外實踐課程拉進了大學教室,讓實習活動擺脫了時間和空間的束縛,探索了新技術支持下的教育模式變革,大力推動智慧教育創新研究和示范建設。”(圖/文 劉長紅)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量