行進中國丨“四不像”新型研發機構裡的“化合反應”

武創院展廳。人民網記者 周雯攝

高產高蛋白玉米、玻璃多維光存儲光盤、植物源重組人血清白蛋白……武漢產業創新發展研究院(以下簡稱“武創院”),展廳中央屹立著一棵“科創之樹”,一系列代表性科創成果陳列其中。“熱帶雨林式”科技創新生態,讓越來越多的科研和產業兩端,在這裡產生“化合反應”。

高產高蛋白玉米展示。人民網記者 周恬攝

湖北武漢科教資源富集,創新勢能強勁。2022年4月,武漢獲批建設具有全國影響力的科技創新中心,當月,作為武漢深化科技體制改革的“試驗田”,武創院啟動運行。其發展定位,正是做創新要素的集聚者、整合者、催化者,瞄准科技成果轉化的“最難一公裡”和科技企業培育的“最初一公裡”,努力跨越從科技到產業之間的鴻溝。

勇闖“最難一公裡”,武創院底氣何在?“源於‘四不像’特質的創新突圍。”武創院相關負責人解釋,所謂“四不像”,是指不完全像大學、不完全像科研院所、不完全像企業、不完全像事業單位,體制機制靈活,市場適應能力強。在武創院的平台上,既有院士專家團隊及一流高校院所的創新資源,也聚集了產業鏈上下游領軍企業和專業投資機構,織就了政產學研金服用“北斗七星式”的轉化應用體系。

機制上的創新突破,讓科技和產業在這裡發生聚合效應。

心血管疾病檢測試劑盒及配套儀器。人民網記者 周恬攝

“由武創院支持轉化的暴發性心肌炎精准診斷試劑盒產品有望今年上市。”在展廳內華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院教授汪道文團隊的科研成果前,武創院相關負責人自豪地向採訪團介紹。

汪道文團隊的該項科研成果,為全球首個暴發性心肌炎血液快速檢測方案,可在15分鐘內實現血液生物標志物快速檢測。但在很長一段時間內,由於缺乏啟動資金,沒有投資機構介入,這項技術成果難以轉化。

“我們創新採用‘撥轉股’的資金支持方式,幫助解決融資難題。”武創院相關負責人介紹,“撥轉股”即前期以科研項目經費方式投入,后期在項目成熟后進行市場化融資時再轉成股權。

通過“撥轉股”方式,武創院已支持數十個早期科創項目團隊邁出成果轉化“關鍵第一步”。

成果轉化不僅需要資金支持,還需要精准對接供需,豐富應用場景,堅持以“用”為導向。

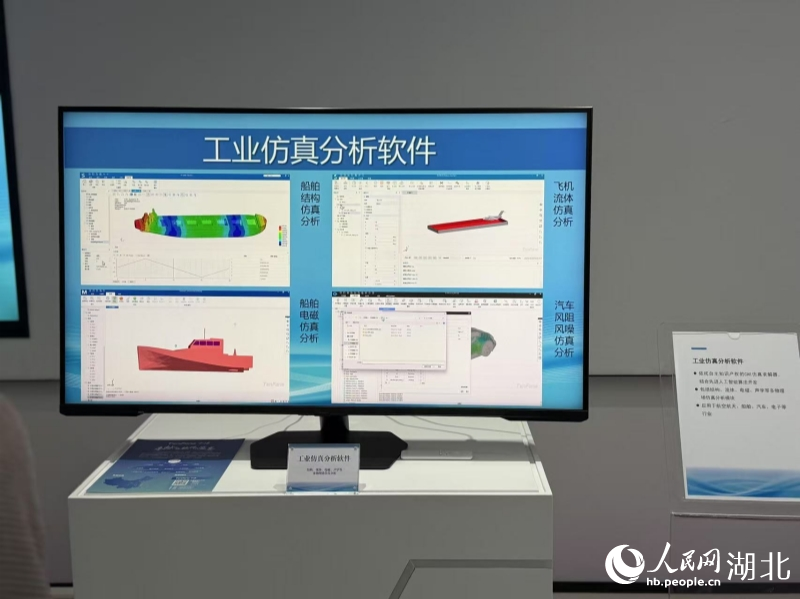

工業仿真分析軟件。人民網記者 周恬攝

時間回溯至2022年初,湖北省作為制造業大省,在船舶、航天等領域對工業設計仿真分析軟件有著強烈的市場需求。而相關領域企業每年要花大價錢購買國外的軟件,且在功能適配和使用靈活性上難以完全匹配本土應用場景,“就像用別人的大腦解析本土難題”。

在關鍵環節接入外來中樞,既難兼容,也難放心。

彼時,由中國科學院院士陳十一團隊創建的深圳十灃科技有限公司,已自主開發出流體仿真等核心工業軟件。

“我們多次前往深圳,帶著湖北制造企業的需求清單和技術痛點去洽談。”武創院相關負責人回憶,誠意換來突破,6個月內共建智能工業軟件研究所,相關工業軟件在湖北快速落地應用。

“這個速度太驚人了!武創院憑借靈活高效的創新機制,引來了頂尖的團隊。”武創院智能工業軟件研究所所長、武漢十灃科技有限公司總經理孫佳介紹,“在武創院的對接下,湖北航空航天、船舶等領域的企業向我們開放應用場景。不到兩年時間,公司的工業仿真軟件在結構、流體、電磁等多個領域實現國產替代。”

武創院空地一體智能交通研究所展示的重載無人機。人民網記者 周恬攝

武創院空地一體智能交通研究所副所長邰鑫來也頗有感觸:“在武創院的對接協調下,人形機器人產業鏈上的許多企業都在試用我們的電池產品,並共同開展相關協同驗証,為加速產業化應用提供了‘土壤’。”

資源整合催化創新裂變。自運行以來,武創院堅持“產業有需求、市場有前景、技術有優勢、投資有價值”的原則,積極探索企業化管理、市場化運行模式。截至目前,武創院已設立27家專業研究所、54 家企業聯合創新中心、7家公共服務平台,3個產業創新樞紐。

正如武創院展廳裡所寫的“因聚而變,惟創則新”,這家年輕的“四不像”新型研發機構,在推動科技成果轉化之路上闊步向前。(張峰、榮先明、周雯、梁秋坪、王曉嘯、郭婷婷、周恬、周倩文)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量