砥礪血性膽魄 不斷走向勝利

走近抗戰英模部隊

|

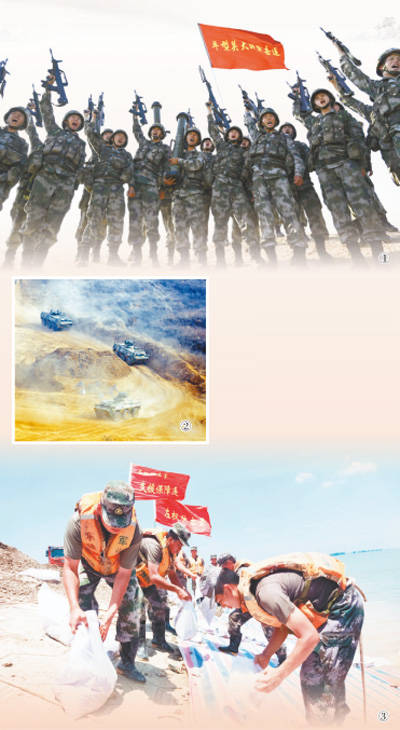

圖①:第79集團軍某旅“平型關大戰突擊連”官兵練兵備戰。 |

編者按:今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。習近平總書記強調,偉大抗戰精神,是中國人民彌足珍貴的精神財富,將永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大復興而奮斗。

一部抗戰史,一部英雄史。在長達14年的抗擊日本軍國主義侵略者的歷程中,無數英雄用鮮血和生命澆鑄出民族精神的豐碑。從抗日烽火中走過來的英模部隊,每一個閃光的名字,都有氣壯山河的史詩篇章。這些英模部隊,激勵著一代又一代官兵,忠誠履行使命,矢志強軍打贏,堅決維護國家的主權、安全和發展利益。

我們走近4支抗戰英模部隊,看他們如何賡續傳統、砥礪前行,向著黨在新時代的強軍目標發起新的沖鋒。

第73集團軍某旅“左權獨立營”:

隻有前進的義務,沒有退縮的權利

名片:這是一支曾由左權將軍親自指揮過的部隊。1942年9月10日,在左權將軍公祭時,八路軍總部授予他們“左權獨立營”榮譽稱號。這支歷經反擊“九路圍攻”、反“掃蕩”、百團大戰和黃崖洞保衛戰的英雄隊伍,在戰斗磨礪中不斷發展壯大。

“2019年,慶祝新中國成立70周年閱兵,我手握營旗通過天安門。那一刻,我深深感到身在這樣一個營隊的自豪。”憶及此事,擎旗手王獻國很驕傲。

回到連隊,為了彌補落下的訓練進度,他比常人付出了更多的努力。憑借堅忍不拔的毅力,當年底王獻國軍事訓練考核成績被評為優秀。閱兵場下,“左權獨立營”一批批官兵用行動去擎起這面旗幟,擦亮軍人底色。

在當年黃崖洞保衛戰中,官兵展現出無畏的英雄氣概。面對火焰噴射器,班長王喜振帶頭躍出工事,烈焰中拉響手榴彈,與突入陣地之敵同歸於盡﹔年僅17歲的司號員崔振芳,奮不顧身鑽出掩體,一口氣擲出80多枚手榴彈,殲敵40余人,后被流彈擊中,光榮殉國﹔戰士溫德勝等3人,拖著受傷的身軀死守陣地,彈盡糧絕、武器損壞,他們攜手走向懸崖,從容跳下,誓死不當俘虜,被八路軍總部授予“會南山三勇士”稱號。

為有犧牲多壯志。傳承先輩留下的抗戰精神,從戰火中走來的這支英雄隊伍,在強軍路上,從未停止前進的步伐。

今年4月,“左權獨立營”參加集團軍建制營(連)專業基礎考評,這是改革后營隊第一次在全集團軍官兵面前亮相。“抗日戰場,左權將軍和先烈們用生命換回了和平。今天,我們決不能愧對鮮血染紅的營旗!”出征前夕,教導員方梁說。

緊張的考核如期展開。輕武器射擊、5公裡武裝越野、800米赤臂蛙泳、400米障礙……課目連貫、時間緊湊、緊貼實戰。100米剛過,中士孫川出現腿部抽筋症狀。孫川緩慢調節泳姿,繼續咬牙前進,逐漸追趕上了隊伍,單腿游完全程,跟戰友們一起通過終點線。上岸后,孫川說:“‘左權獨立營’的兵,隻有前進的義務,沒有退縮的權利。”

新時代,官兵們不斷續寫著“左權獨立營”的光榮歷史,英雄精神已融入他們的血脈:兩次轉隸,五次移防,始終不改初心。

(戴強、趙欣、楊燁鋆參與採寫)

第76集團軍某旅“攻堅英雄連”:

敢於在前、敢於攻堅、敢於拼搏

名片:該連前身是抗戰時期的新四軍4師11旅31團1連。1945年5月,連隊在宿南戰役中以犧牲90人的代價消滅了一個團的偽軍,俘虜偽特務100余人。此次戰役后,連隊被新四軍第4師授予“攻堅英雄連”榮譽稱號,司號員王連生榮獲“二等戰斗英雄”稱號。

9月,在祖國西部邊陲的野外駐訓地,該連正在組織崖壁攀登訓練。在海拔4500米的高原,官兵們全副武裝,憑借繩索攀爬陡崖。懸崖之上,“攻堅英雄連”的旗幟迎風招展。

這支部隊的前身,可追溯至1938年6月在河南確山縣竹溝鎮組建的新四軍游擊支隊。“攻堅英雄連”的稱號,來自抗戰勝利前夕的一場著名的戰役——宿南戰役。

1945年5月,抗日戰爭進入全面反攻階段,不甘失敗的日偽軍仍在做最后的頑抗。偽軍主要聚集在炮樓、碉堡裡,而新四軍部隊裝備較差,缺乏火炮重武器。

在攻打一個三層炮樓時,一組組突擊隊員沖上去,面對炮樓內機槍噴出的火舌,他們再也沒能下來。危急關頭,連隊司號員王連生主動請纓。冒著槍林彈雨,攜20多顆手榴彈架梯爬上炮樓,將其一舉攻下。

“我們的連魂就是:敢於在前、敢於攻堅、敢於拼搏。”在連隊榮譽室內,指導員董俊杰為新兵們講述連隊80多年的風雨歷程。解放戰爭時期,連隊隨部馳騁大江南北,英勇沖鋒﹔新中國成立之初,又參加抗美援朝﹔近年來,完成了國際維和、聯合軍演、高原演訓、國際比武競賽等多項重大任務。

上世紀90年代,連隊由步兵連轉型為特戰連。面對時代之變,官兵們開始鑽研,如何將潛力變為能力。傘降、泅渡、爆破等一系列特戰課目訓練逐漸展開。如今,這支連隊已經轉隸為76集團軍某旅偵察營特種偵察連。裝備了各式先進武器裝備,該連如虎添翼,已經轉變為現代戰場上的“三棲尖兵”。新時代,攻堅精神在官兵身上延續。

2015年,站在抗戰勝利日閱兵英模部隊方隊隊伍中,每一秒,該連官兵都能夠清晰地看到前方那面寫著“攻堅英雄連”的戰旗。“‘赤膽忠誠、崇文尚武、機智勇猛、生死相依’,永遠是連隊的鮮明特征和不懈追求。”戰士杜江說。

(孫利波、王鈺凱參與採寫)

第79集團軍某旅“平型關大戰突擊連”:

做永不卷刃的勝戰鋼刀

名片:連隊前身是八路軍115師343旅685團2營5連。1937年9月,日軍華北方面軍第5師團向內長城逼近,意圖突破平型關要隘。該連擔任突擊隊,截擊日軍先頭部隊,殲敵100余人、炸毀汽車20余輛。大戰之后,該連隊被授予“平型關大戰突擊連”榮譽稱號。

大雨傾盆,道路泥濘。夏末初秋,一場戰斗演練在遼南某域拉開戰幕。

“搜索塹壕,擴大戰果!”連長王昌喜下達指令后,官兵們飛身躍下步戰車,冒雨突進荊棘叢生的灌木林,殺向敵塹壕,最終把連旗插在“敵”高地上。現場觀摩的近百位團級以上指揮員紛紛豎起大拇指:“不愧是英勇頑強的‘平型關大戰突擊連’!”

“一旦強虜寇邊疆,慷慨悲歌奔戰場。首戰平型關,威名天下揚……”豪邁的《八路軍軍歌》,是連隊官兵最愛唱的歌曲之一。

在當年的激戰中,子彈打光了,戰士們裝上刺刀同沖上來的日軍展開肉搏戰。排長犧牲了班長頂替,班長犧牲了戰士接替指揮,就是這樣前仆后繼,打到最后,全連隻剩下30多人,仍一直堅守高地。連隊也由此形成了“猛打猛沖,首沖敵陣”的突擊精神。

連隊指導員劉天成說,要把這筆寶貴精神財富傳承好。如今,每當新兵入營,連隊第一項活動就是參觀榮譽室﹔每次執行重大任務,官兵們都會面向連旗庄嚴宣誓﹔每逢紀念日,他們都會組織紀念活動,感悟光榮歷史,傳承抗戰精神。

2017年該部隊調整改革之初,連隊有90%以上的官兵涉及崗位調整、專業調換。剛接觸新裝備,訓練成效不盡如人意。連隊黨支部在榮譽室召開了一次議訓會。對著一面面戰旗和獎牌,官兵們堅信:面對連隊轉型,隻要有突擊精神,一定能戰勝道路上的“攔路虎”。

他們爭分奪秒研戰法、練戰術、強技能,在轉型路上駛入快車道。新裝備列裝兩個月,旅組織比武,在20個課目中,連隊奪得7個第一、6個第二。官兵們感慨:打勝仗是軍人最高的榮譽。我們要當能打仗的兵,做永不卷刃的勝戰鋼刀。

(齊季、李亮、詹麗紅參與採寫)

第82集團軍某旅“劉老庄連”:

提升打贏本領才能捍衛榮譽

名片:1943年,侵華日軍對淮海抗日根據地展開“掃蕩”,該連在江蘇淮陰劉老庄與千余名日軍殊死搏斗。全連82名勇士浴血奮戰,斃傷日偽軍400余人,最終因寡不敵眾,全部壯烈殉國。戰后,淮陰人民選送82名優秀青年重新組建4連,並被命名為“劉老庄連”。

“這是連隊82名烈士用鮮血染紅的旗幟和熔鑄的連魂,也是官兵們汲取精神力量的源泉。”“劉老庄連”榮譽室內,指導員楊晉在一杆被折彎的步槍前,講述起那場戰斗——

1943年,在江蘇淮陰劉老庄,連隊82名勇士浴血奮戰12小時,打退敵人5次進攻,子彈打完了用刺刀捅,刺刀捅彎了用槍托砸,槍托砸壞了用小鍬砍,最終因寡不敵眾,全部壯烈犧牲。為紀念這場戰斗,淮陰人民選送82名優秀青年重新組建了4連,連隊被命名為“劉老庄連”。彌足珍貴的精神一直傳承。

楊晉說,每當新兵下連、新干部任職,第一堂課就設在連隊榮譽室,第一項任務就是熟知連史,看的第一部電影就是《劉老庄八十二壯士》﹔每次執行重大任務,官兵們都要向連旗立下“血戰到底”的軍令狀……

在潛移默化的熏陶中、一點一滴的引導中,英雄精神融入“劉老庄連”傳人血脈。他們深知,一支軍隊的威名,是在戰場上打出來的。隻有不斷提升打贏本領,才能捍衛榮譽、續寫榮光。

2017年,“劉老庄連”重組重塑,新增不少專業崗位,裝備隨之更新換代。同時,缺組訓教材、缺技術骨干、缺操作經驗等一道道難題也擺在官兵面前。換裝儀式上,全連官兵面對連旗庄嚴宣誓:“傳承當年‘八十二勇士’的血性,實現能力素質脫胎換骨!”

10余種新型裝備的上萬字說明書,鑽!上千組技戰術參數,背!近10個新專業幾十個新課目,練!今天的“劉老庄連”,全體官兵通過專業技能等級評定考核,75%的干部專業等級認定為一級,所有指揮士官均熟練掌握兩項以上專業技能。“劉老庄連”官兵信心滿懷,誓言鏗鏘:生命不息,戰斗不止!

(王會甫、王龍剛、姜帥參與採寫)

版式設計:張丹峰

《 人民日報 》( 2020年09月07日 17 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量