“武漢抗戰第一村”姚家山。康童璽攝

山河壯麗,歲月崢嶸。一方紅色沃土,孕育革命精神,近代革命斗爭以來,武漢黃陂是全國最早感知革命風潮並積極響應和行動的地區之一。在黃麻起義、紅軍長征、抗日戰爭、解放戰爭等一系列重大歷史事件中,都能看見武漢黃陂人活躍的身影。

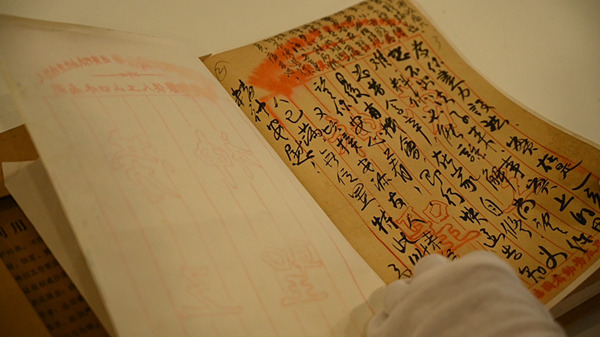

“鄉村改進社”印章。康童璽攝

播撒紅色火種 感知革命風潮

1920年,黃陂進步青年唐際盛、吳光榮等人在黃陂三合店組建“鄉村改進社”,並以此為陣地傳播介紹十月革命的情況和馬克思列寧主義,是黃陂人早期開展革命活動的進步社團。

“鄉村改進社”的主要目的是團結組織青年知識分子,在鄉村辦農場、林場、畜牧場和興修水利,改善鄉村環境,改進鄉村落后的生活方式,傳播新思想,達到改變社會面貌的目的,社員后來大多加入中國共產黨,走上了革命的道路。

1922年,唐際盛成為黃陂的第一名共產黨員,1925年黃陂第一個中共黨組織——中共三合店支部誕生。三合店支部的誕生,不僅迅速影響了黃陂,而且很快向周邊地區輻射。剛剛產生的黨組織,馬上派出年輕黨員王鑒,到黃安(今天的紅安縣)從事農運工作,在紅安播下了革命的種子,為后來震驚全國的黃麻起義做了必要的思想動員和武裝准備。

唐際盛寫給方輿健的親筆信。康童璽攝

烽火木蘭山 點燃革命星火

黃麻起義失敗后,鄂東軍集合72人由黃安轉戰黃陂木蘭山。並根據中央指示,將鄂東軍改編為中國工農革命軍第七軍,並成立了相應的黨組織。從此,這支隊伍以木蘭山為屏障,積極開展游擊戰爭,這是中國革命處在最低潮時期,保留下來的最為優秀的革命火種,為后來的在這裡形成全國僅次於中央蘇區的第二大根據地——鄂豫皖革命根據地和紅四方面軍、紅二十五軍、紅二十八軍的組建起到了關鍵的承上啟下的作用。

“紅軍洞”隱於木蘭山北面的懸崖峭壁之上,遠遠望去,洞口前面堆放著幾塊巨大的岩石,蒼鬆翠柏將岩石掩藏,讓人無法相信這裡還隱藏著一個深不見底的山洞。當年,吳光浩、戴克敏、陳再道等人就常常隱蔽於此,開展游擊戰爭。洞內迂回曲折,塑有起義軍官兵的彩色塑像,十幾個人圍坐在一起,神情嚴肅。

新中國成立后,徐向前元帥為木蘭山專門題詞:“木蘭山的革命烽火燃遍了大別山”,是對木蘭山在中國革命歷史中的地位恰如其分的評價。從這裡,走出了兩位國家主席,走出了400多位開國將領,創建了全國第二大革命根據地,紅軍長征的四支隊伍中,從這裡就走出了兩支,即紅四方面軍和紅二十五軍。而且四支長征隊伍中,紅二十五軍是最早到達陝北,他們為中央紅軍最終能留在陝北奠定了基礎。

“武漢抗戰第一村” 革命精神永存

姚家山群山起伏,地勢險要,是抗日戰爭的紅色堡壘。1941年末至1946年間,新四軍五師司政兩部常設在姚家山,姚家山新五師司政機關舊址作為新五師和鄂豫邊區黨委機關駐地,也是李先念、陳少敏等老一輩無產階級革命家戰斗生活過的地方。老一輩革命家與當地老百姓同甘共苦、休戚與共的紅色故事,至今流傳。

及至后來的解放戰爭,無論是中原突圍,還是劉鄧大軍挺進大別山,這些在中國革命史上具有標志性的重大事件中,都有黃陂人所做的獨特貢獻。特別值得一提的是,中原突圍前夕,“軍事三人組”從漢口到大悟宣化店,因雨夜宿黃陂農家的歷史片段,至今都是黃陂人耳熟能詳、津津樂道的紅色佳話。

歲月的年輪沉澱了紅色的記憶,革命的浪潮留下了悲壯的回聲。武漢黃陂這一段光輝歷史,不僅是寶貴的精神財富,更是革命先烈在這塊土地上凝練的黃陂精神,它不僅是我們今天進行革命傳統和愛國主義教育的生動課堂,更是我們完成新的歷史使命的出發點和紅色背景。

今天,黃陂共產黨人從這片熱土出發,秉承先烈為堅守信仰浴血奮斗的黃陂精神,銘記光輝史,回望初心路,而先烈們的精神也在武漢黃陂這片紅色沃土上,一代接著一代傳承。(楊瑾 周倩文 陳矜 邱舒)